人間の視座と生成AIの協働が、コンテンツSEOの質を左右する時代へ。

コンテンツ

AI時代のコンテンツ制作に立ちはだかる“不安”

生成AIの登場により、記事制作はかつてないほど効率化されました。プロンプト一つで構成案が出てきて、数分で本文も完成する。かつて数日かかっていた作業が、数時間で終わるようになった企業も多いでしょう。

しかし、その便利さと引き換えに、こんな声が増えています。

-

「AI記事は内容が薄く、結局成果に繋がらない」

-

「同じような記事が乱立し、差別化が難しい」

-

「生成はできても、方向性がズレていて使えない」

これらの不安の正体は、「AIに任せるだけでは価値ある記事にならない」という実感です。コンテンツSEOにおいては特に、“量産”ではなく“質と戦略性”が成果を左右します。今、求められているのは、「AIの力を使いこなしつつ、差別化できる視座を持つ人間の力」です。

生成AIによって変わった記事制作のフロー

従来の記事制作は、「ネタ出し」→「構成案作成」→「執筆」→「編集」→「公開・改善」のように、人がすべての工程を担っていました。生成AIの普及により、この中でも「構成案作成」や「執筆」は大きく自動化されつつあります。

しかし、下記のようにAIが得意な部分と人間が担うべき部分は明確に分かれています。

| 工程 | 担当 | コメント |

|---|---|---|

| テーマ設定 | 人間主導 | 企業の戦略・読者理解が前提 |

| 構成案作成 | AI+人間 | 初稿はAI、方向性チェックは人間 |

| 執筆 | AI中心 | 精度が上がっている |

| 編集・ファクト確認 | 人間主導 | 文脈やトーンの整合性が重要 |

| 意図チェック | 人間主導 | 「誰に響くか」を人が判断 |

ここで見えてくるのは、「始まり」と「終わり」の工程には人間の視座が不可欠であるという事実です。

差別化の鍵は「視点」ではなく「視座」

“視点”とは、記事の切り口や注目ポイント。“視座”とは、その背後にある立ち位置や目的意識です。

たとえば同じ「生成AIとSEO」というテーマでも、

-

「最新AIツールを紹介する記事」として書くのか、

-

「AIの導入でSEO成果が落ちるリスク」から入るのか、

-

「中小企業がAIで成果を出す条件」にフォーカスするのか、

どれを選ぶかによって、伝える内容も読者層もまったく変わります。

生成AIは中立的な視点で構成案を出してくれますが、「何を目指すか」「誰のために書くか」といった視座までは持ちません。この視座こそが、記事の価値を決定づけます。

▶ ケーススタディ:AIと人の視座で成果が変わった事例

ある製造業の企業では、AIで製品紹介記事を量産していたものの、検索順位もCVも伸び悩んでいました。原因は「読み手の疑問に答える視点」がなく、単なるスペック説明に終始していたこと。

そこでWEBコンサルタントと連携し、「導入前の不安」「導入後の変化」というユーザー視座から構成を再設計。結果、直帰率が大幅に改善し、SEO順位も上昇しました。

AIと人間の役割分担で実現する価値あるコンテンツ制作

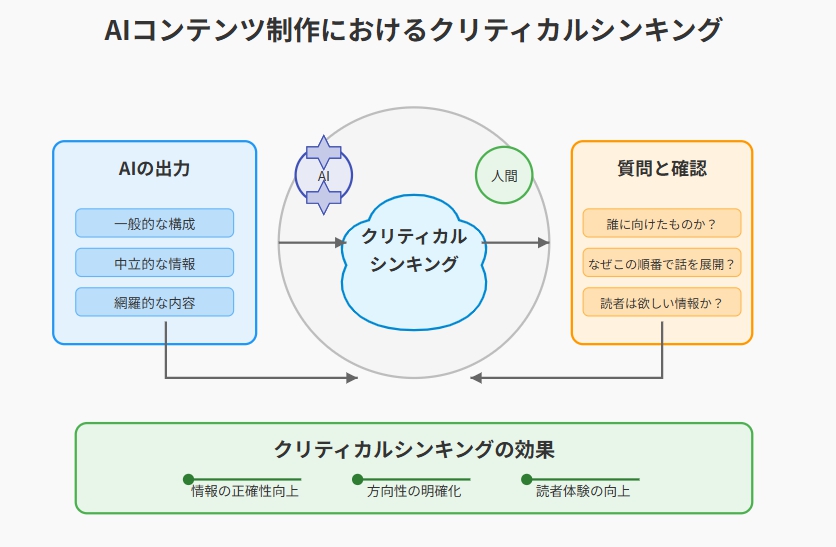

AIを“使いこなす”にはクリティカルシンキングが必須

生成AIの出力は、常に正しいとは限りません。むしろ、「正しそうに見えるだけ」の情報や、「一般的すぎて刺さらない構成」になっているケースも多々あります。

だからこそ重要なのが、**クリティカルシンキング(批判的思考)**です。

-

その構成は誰に向けたものか?

-

なぜこの順番で話を展開するのか?

-

読者はその情報を本当に欲しがっているか?

こうした問いを投げかけながら、AIの出力を“監督”することで、初めて価値ある記事が生まれます。

AIの出力を人間の視座で最適化するプロセス

AI任せのリスクと、担うべき「人の責任」

AIだけで記事制作を完結させると、以下のようなリスクが生まれます:

-

情報の正確性が不明(特に医療・法律など)

-

同じような記事が量産され、検索結果がレッドオーシャン化

-

意図からズレた“なんとなく良さげな記事”が出来上がる

これを防ぐには、人間が以下のような工程に積極的に介在する必要があります。

-

コンテンツテーマの設計

-

ペルソナの具体化と読者視点の整理

-

内容の最終チェックと方向性の統一

▶ 競合比較:AI単独 vs AI+人間の記事

| 指標 | AIのみの記事 | AI+人間の記事 |

|---|---|---|

| 平均滞在時間 | 約45秒 | 約2分10秒 |

| 直帰率 | 78% | 52% |

| CTAクリック率 | 1.2% | 4.6% |

| コンテンツシェア数 | ほぼゼロ | 増加傾向あり |

※弊社コンサルティング案件に基づく実例

コンテンツSEOで勝つための「視座」の測定方法

視座のあるコンテンツは、以下のような定量的指標に明確に表れます。

-

平均ページ滞在時間(深く読まれているか)

-

離脱率・直帰率(次のアクションへ繋がっているか)

-

指名検索(ブランド名や記事タイトルで検索されているか)

-

被リンク獲得(外部メディアから評価されているか)

GoogleもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視しており、視座のあるコンテンツは結果的にSEO効果をもたらします。

まとめ:視座を持てば、AIは最強の相棒になる

AI記事制作に対する不安は自然なことです。しかし、その不安は「AIをどう使うか」を考えるチャンスでもあります。

差がつくのは、AIを使う技術そのものではなく、「なぜこれを書くのか」「誰に向けて、どう届けるのか」という視座を持てるかです。

処方箋としての3つのポイント:

-

テーマ設計に人の意図を込める

-

生成された構成・本文を批判的に再点検する

-

読み手に価値を届けるという責任感を持つ

視座を持った人間こそが、生成AI時代の“良質な記事”の担い手となります。AIは、その強力な右腕に過ぎません。